ホーム > ブログ

2023/09/17

施設長のつぶやき~福祉教育の勘違いは差別・権利侵害につながる~

こんにちは、施設長の田原です。

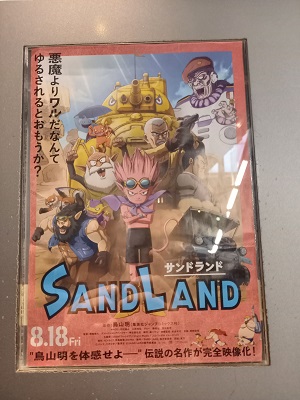

少し前になりますが…

観て参りました。

初めてIMAXで観ましたが、とても綺麗な映像でした。

しかし追加料金が痛い…

さらに揺れ動くシートのやつもありましたが

さらなる追加料金のため断念…

内容は鳥山ワールド全開!一気に見終わる感じで全く退屈しません!

もう上映終了しているかもしれませんが、何か機会があればぜひ!

いつも映画はステーションシティシネマに行く事が多いのですが

今回、ステーションシティシネマでは上映されていなかったので

TOHOシネマズなんば 本館に行って来ました。

この直通エレベーターが何気に嬉しい。

帰りに意外と行った事がなかった法善寺に行って来ました。

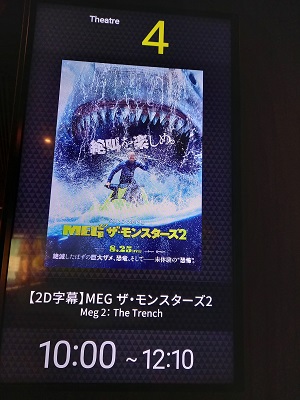

さらに数日後

観て参りました。

こちらは時間の関係で、なんばパークスシネマに!

今年2本目のサメ映画です。

まさにサメ!サメ!サメ!といった映画。

モンスター映画好きの方には超オススメです。

何故そうなる??という部分も含め面白いです。

(ネタバレはこちら)

いつもながら前置きが長くなりましたが、本題です。

このブログでは差別について取り上げる事が多いです。

別に意識している訳ではありません。

しかし社会福祉とは権利を擁護する事であり、逆に権利侵害は差別になります。

ですから社会福祉を考えると、差別問題を考える機会が多くなるのは当然の流れと言えます。

私はずっと地元の小・中・高校に通いました。

大学で市外に出るまではずっと生まれた市の学校でした。

私の通っていた小・中学校は今言えば社会福祉という教育に大変力を入れており

被差別部落問題、中国残留孤児問題、障がい者差別問題

戦争問題等に特に力を入れて教育していました。

特に「仲間づくり」というキーワードが頻回に取り上げられていました。

そのような一貫からか、授業中の席の配置も一風変わっていました。

普通授業中は教壇(黒板)に向かって座り、給食や図工の授業等、複数名で行動する場合のみ

5,6名で「班」になり机を合わせていたと思います。

しかし私の通った小・中学校は、授業中もずっとこの「班」形態で授業を受けていました。

これは少人数のグループを作る事で友達同士で協力し合おうという意図がありました。

勉強が得意な子、苦手な子、運動が得意な事、苦手な子、友達作りが得意な子、苦手な子等を

満遍なく配置し、授業中でもお互い助け合っていくシステムでした。

ですから「席替え」という言い方ではなく「班替え」という表現でした。

賛否あると思いますが、私はこれはなかなか優れたシステムと思っています。

何十人という規模で分けられたクラスという得体のしれない団体ではなく

せいぜい5,6名でチームを組むわけですから、よほどの事がない限り仲良くなります。

運動会、文化祭、修学旅行等も基本、この班で行動しますので

いわゆる仲間外れになる事はありません。

確かに修学旅行等は別の班の仲の良い友達と一緒に行動出来ないという

デメリットもありましたが…

そして班がある以上、当然各班には「班長」というリーダーが任命されます。

班長の上に学級委員がおり、学級委員の上に生徒(児童)会役員がいるという構造でした。

そして班長が中心となって少しクラスに馴染めない生徒(児童)や

障がいのある生徒(児童)の手助けをするというシステムでした。

当の私は、小学校から中学校卒業まで、班長にならなかった期間の方が少なく

時に学級委員、時に児童会役員になる等、ほとんど何かの職についていました。

別に立候補していた訳ではないのですが…

まぁここまでは良かったのですが

中学校になってくると色々な疑問が湧きたつようになってきました。

中学校には軽度の知的障がいがある生徒がいました。

仮にA君としましょう。

流石に部活もあったのでいくら私が班長等でも

常にフォローをするのは無理でしたが

班やクラスが一緒になった時は、よく交流していました。

A君はいわゆる特別学級等ではなく、普通教室で学んでいました。

しかし普通に授業を受けるとなかなか付いていく事が難しく

英語や数学の授業ではA君の横に副担任が付き教えながら授業を受けていました。

これ自体は本人、家族が望んだ事ですから問題はないでしょう。

しかしここから先に問題がありました。

長くなったので続きは次回にします。